80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg: Erinnerung und Gegenwart in Deutschland und im östlichen Europa

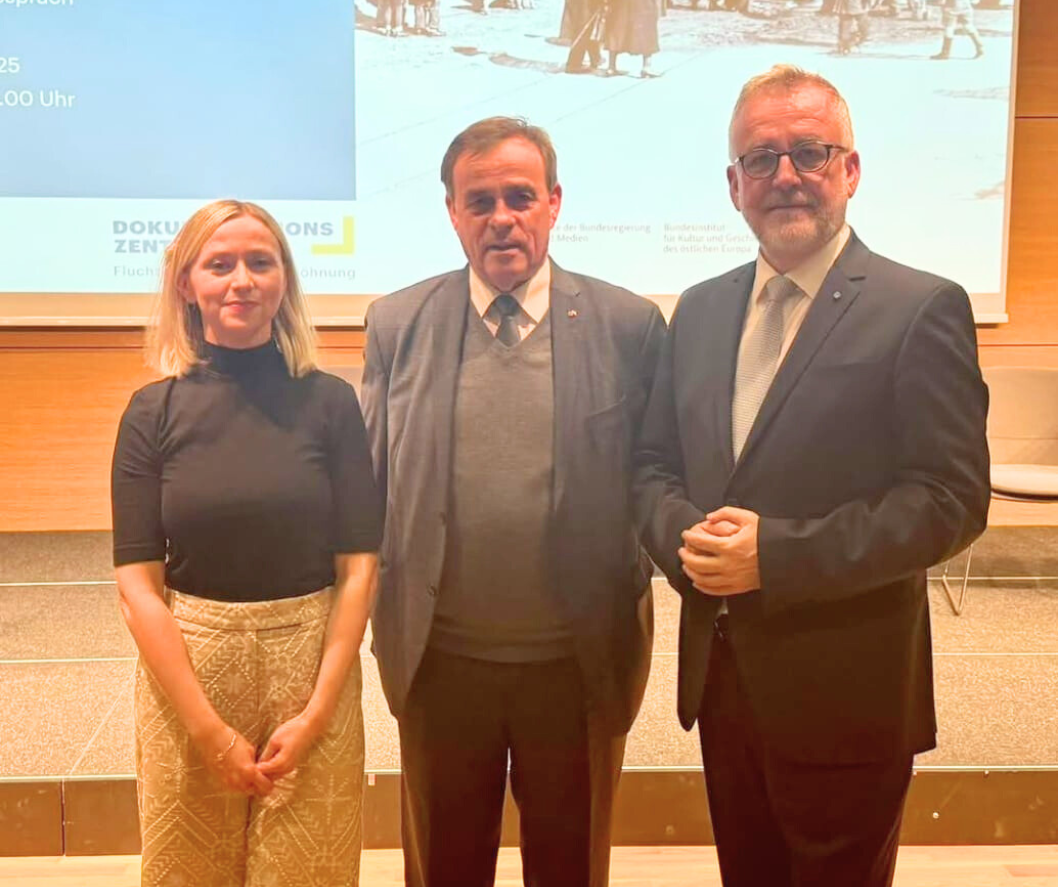

Am 13. Mai 2025 fand in Berlin eine Veranstaltung statt, die sich mit den historischen und aktuellen Folgen des Zweiten Weltkrieges befasste. Unter dem Titel „80 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg: Erinnerung und Gegenwart in Deutschland und im östlichen Europa“ luden das Dokumentationszentrum Flucht, Vertreibung, Versöhnung, der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) sowie das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa (BKGE) zu einem Dialog über Erinnerungskultur im östlichen Europa ein. Unter den Teilnehmenden waren auch Bernard Gaida, Sprecher der AGDM in der FUEN, und Dr. Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen und designierter Bundesbeauftragter für Aussiedlerfragen und nationale Minderheiten, sowie weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Institutionen und Vertriebenenorganisationen.

Vor 80 Jahren endete der Zweite Weltkrieg – ein Ereignis, das Millionen von Menschen traumatisierte und Europas Landkarte neu zeichnete. Rund 14 Millionen Deutsche im östlichen Europa waren von Flucht, Vertreibung und Deportation betroffen, eine direkte Folge des nationalsozialistischen Vernichtungskrieges. Diese Vorgänge werfen bis heute Fragen nach Schuld, Verantwortung und Versöhnung auf. Ziel der Veranstaltung war es, Perspektiven zusammenzubringen und gemeinsame Ansätze für das Erinnern zu entwickeln.

Eröffnet wurde die Veranstaltung von Dr. Gundula Bavendamm, der Direktorin des Dokumentationszentrums, und Maria Bering, Abteilungsleiterin „Erinnerungskultur“ beim BKM. Prof. Dr. Matthias Weber, Direktor des BKGE, sprach in seiner Einführung über die Spannungen zwischen deutscher und osteuropäischer Erinnerungskultur. Er betonte: „Nur wenn wir die unterschiedlichen Narrative anerkennen, können wir sie für ein gemeinsames europäisches Friedensprojekt nutzbar machen.“

Es folgten Impulsvorträge von Janusz Reiter, ehemaliger Botschafter Polens in Deutschland und den USA, der Journalistin Christiane Hoffmann sowie der Autorin und Podcasterin Ira Peter. Im anschließenden Podiumsgespräch unter der Moderation von Silke Behl wurden ihre Perspektiven vertieft.

Zum Abschluss stand der Appell, die Erinnerung an Flucht und Vertreibung nicht als abgeschlossenes Kapitel zu sehen, sondern als Auftrag für die Gegenwart. Die verschiedenen Sichtweisen Ostmitteleuropas, Deutschlands und Russlands zeigen, wie schwierig, aber notwendig ein gemeinsames Verständnis ist. Nur eine ehrliche Auseinandersetzung mit der Vergangenheit – ohne Relativierung oder Schuldumkehr – kann Europas demokratische Werte stärken. Bernard Gaida mahnte abschließend, das Thema auch aus Sicht der Heimatverbliebenen – den deutschen Minderheiten im Ausland – zu betrachten.